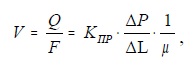

Проницаемость – это свойство пористой среды пропускать через себя жидкость при перепаде давления. Проницаемость подчиняется закону Дарси, согласно которому, скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости жидкости:

где V – скорость фильтрации, м/с;

Q – объемный расход жидкости через образец в единицу времени, м/с;

F – площадь сечения образца, м2;

∆ P – перепад давления на противоположных торцах испытуемого образца, Па;

∆ L – длина образца, м;

µ – абсолютная вязкость жидкости, Пахс;

Кпр– коэффициент проницаемости, м2.

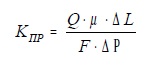

Решая уравнение относительно коэффициента проницаемости, получаем:

Единица проницаемости (м2) соответствует расходу за 1 секунду 1м3 жидкости вязкостью в 1 Па×с в образце с поперечным сечением 1м2 и длиною в 1м при перепаде давления в 1 Па. Физический смысл размерности коэффициента проницаемости заключается в том, что проницаемость характеризует площадь сечения пустотного пространства в образце, по которому происходит фильтрация.

Проницаемость бывает абсолютной, фазовой и относительной.

Абсолютная проницаемость – это проницаемость пористой среды для однородной жидкости и газа, м2.

Фазовая проницаемость – проницаемость пористой среды для данной жидкости или газа в присутствии другой фазы (нефть – вода, нефть – газ, газ – вода), м2.

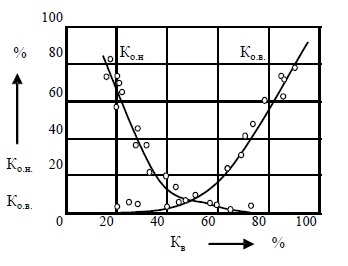

Относительная проницаемость – это отношение фазовой проницаемости к абсолютной (однофазовой) проницаемости. Относительная проницаемость измеряется в долях единицы. Кривые относительной проницаемости нефти и воды ведут себя закономерно: с возрастанием обводненности залежи относительная проницаемость для воды возрастает, а проницаемость для нефти падает почти до нуля (рисунок 1).

Не каждая пористая среда является коллектором. Типичным примером являются глины, имеющие высокую пористость, но очень низкую, близкую к нулю, проницаемость (флюидоупор). Это связано с тем, что пористость в глинах является субкапиллярной. В некоторых случаях роль коллектора могут играть трещиноватые сланцы, аргиллиты, выветренные изверженные и метаморфические породы (например, черные аргиллиты баженовской свиты юры в Западной Сибири, дебиты нефти на Салымском месторождении достигают 800 т/сут.).

Рисунок 1 – Закономерность изменения относительной проницаемости системы нефть – вода

Проницаемость по напластованию пород, как правило, выше проницаемости перпендикулярной напластованию. По характеру распространения, литологической выдержанности пластов, толщине и коллекторским свойствам выделяются региональные, зональные и локальные пласты – коллекторы.

Региональные коллектора широко развиты в пределах огромных регионов или даже провинций (например, продуктивная толща Апшеронского полуострова).

Зональные – охватывают зоны нефтегазонакопления или части области.

Локальные – в пределах локальной структуры или группы смежных месторождений.

По величине проницаемости коллекторы условно делятся на 5 классов:

- 1 класс – очень хорошо проницаемые, коэффициент проницаемости более 1мкм2;

- 2 класс – хорошо проницаемые, коэффициент проницаемости изменяется от 0,1 до 1 мкм2;

- 3 класс – среднепроницаемые, коэффициент проницаемости изменяется от 0,01 до 0,1 мкм2;

- 4 класс – слабопроницаемые: от 0,001 до 0,01 мкм2;

- 5 класс – непроницаемые, менее 0,001 мкм2.

Промышленную ценность представляют коллекторы, относящиеся к первым трем классам.

Соотношение единиц измерения проницаемости следующее:

1м2= 1012 мкм2 = 1015мкм2; таким образом 1000 мкм2 х 10-3 = 1 мкм2.

В устаревших учебниках использовалась единица измерения – дарси.

Дарси = мкм2, миллидарси = мкм2х 10-3